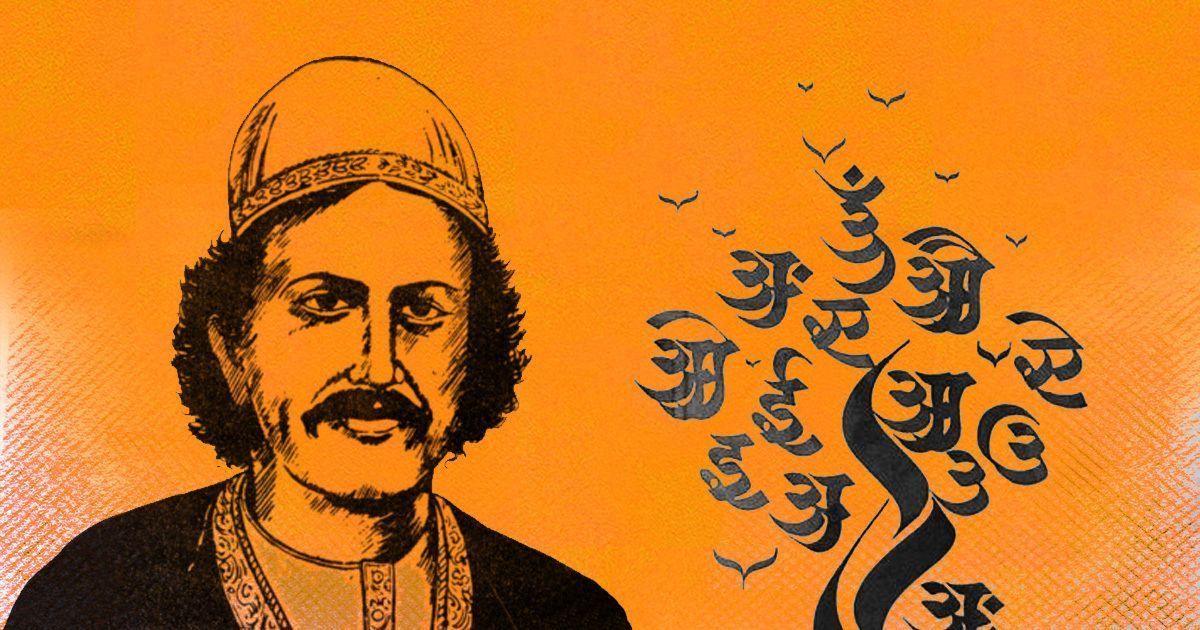

‘अंधेर नगरी’ में संगीत

डॉ गुंजन कुमार झा

भारतेन्दु के लिए साहित्य शगल नहीं था, आन्दोलन था। व्यापक आन्दोलन – स्वाधीनता आन्दोलन, भाषा-आंदोलन, सांस्कृतिक आन्दोलन, साहित्यिक आन्दोलन, सामाजिक आन्दोलन, रंगमंच आन्दोलन। बालकुकुन्द गुप्त ने उनके लेखन को तेज, तीखा, बेधड़क लेखन कहा और रामविलास शर्मा ने उन्हें हिन्दी नवजागरण के साथ ही प्रगतिशील चेतना से भी जोड़ा।

रमेश गौतम लिखते हैं कि भारतेंदु अपने समय के प्रत्युत्पन्न मति एवं मेधावी रचनाकार ही नहीं थे अपितु अपने थोड़े से जीवन काल में आसपास के परिवेश के गहरे और सजग खोजी थे। नाना अनुभवों के साथ भाषा और संवेदना पर उनका ऐसा अधिकार था कि जिसे वे अनुभव-संसार में जी लेते थे, उसे लिखने में वे महर्षि व्यास बन जाते थे। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि ‘अंधेर नगरी’ भारतेन्दु रूपी व्यास ‘महाभारत’ है।

भारतेन्दु ने एक लोक प्रचलित उक्ति ‘अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा’ को आधार बनाकर अपने समय के सरोकारों का एक रूप दिया और ‘अंधेर नगरी’ नाटक की रचना हुई। उन्होंने सन 1881 ई- में काशी में ‘नेशनल थियेटर’ की स्थापना पर एक ही रात में इसे लिखा। ‘नेशनल थिएटर’ ने ही इसका पहला मंचन भी किया। रामचंद्र वर्मा सम्पादित ‘मानक हिंदी कोश’ के अनुसार ‘अंधेर नगरी’ माने – ऐसा स्थान जहाँ नियम, न्याय, व्यवस्था आदि का पूरा अभाव हो, जहाँ अनीति, अव्यवस्था और कुप्रबन्ध हो।

1857 के विद्रोह के बाद सत्ता ‘कंपनी’ से हटकर ‘विक्टोरिया रानी’ व ‘ब्रिटिश संसद’ के हाथ पह्रुँच गई थी। ब्रिटिश संसद की ओर से जोर देकर भारत में कानून के राज की स्थापना की बात की गई । किन्तु यह सिर्फ छलावा था। वास्तव में यह एक संगठित लूट का आग़ाज़ था। ऐसे विकट समय की वास्तविक स्थिति और उसकी अंधेरगर्दी को दिखाने का काम ‘अंधेर नगरी’ में किया गया है जिसमें भारतेन्दु की राष्ट्रीय अस्मिता की चेतना सहज ही देखी जा सकती है। रमेश गौतम इसे भारतेंदु की ‘राष्ट्रीय कसक’ के रुप में देखते हैं। वे लिखते हैं-

“साम्राज्यवादी मानसिकता के खिलाफ साहित्य के लोकतंत्र में ‘अंधेर नगरी’ पूरे ज्ञानात्मक संवेदना के साथ भारतेन्दु की राष्ट्रीय कसक है।“

छोटे से इस नाटक में भारतेन्दु ने शासन व्यवस्था पर ऐसा तीखा व्यंग्य किया है कि वह देश-कालातीत हो चला है। गिरीश रस्तोगी के अनुसार –

‘‘इसे हम कभी न समाप्त होने वाला सर्जनात्मक गतिशील यथार्थ और असमाप्त नाटक कह सकते हैं। शमशेर बहादुर सिंह अगर ‘बात के कवि’ हैं और मुक्तिबोध ‘भयानक खबर’ के तो तो भारतेन्दु ‘बदरंग दृश्य के जिन्दादिल नाटककार।’’

‘अंधेर नगरी’में भारतेन्दु ने हास्य-व्यग्यपूर्ण ढंग से जिस राष्ट्रीय जागरण, चेतना और विचारधारा को अभिव्यक्ति दी है वह उनके पूर्व के नाटकों को देखते हुए उनकी चरम परिणति नजर आती है। बहुप्रचलित लोक कथा को भारतेन्दु ने करारे व्यंग्य का सहज जरिया बना लिया और आम जनता से लेकर बडे़ से बड़े आलोचकों तक को अपना मुरीद बना लिया। राम विलास शर्मा के अनुसार –

“भारतेंदु ने यहाँ दिखाया है कि पुराने लोक संस्कृति के रुपों को राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए।“

अपने इस कार्य के लिए भारतेन्दु ने अपना सबसे बड़ा औजार बनाया गीत-सगीत को। भारतेंदु के अनुसार गीत और संगीत के माध्यम से जनमानस सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसकी चर्चा उन्होंने स्वयं पूर्व उल्लेखित ‘जातीय संगीत’ में की है। भारतेन्दु ने नाटक को एक विशेष अर्थ मे ‘खेल’ कहा है और माना है कि जहाँ संगीत का आधार पुष्ट होगा वही नाटक अधिक विकसित होगा। उनकी यह सोच ‘अंधेर नगरी’ नाटक के सन्दर्भ में अक्षरशः सही मालूम पड़ती है।

अंधेर नगरी को भारतेंदु ने प्रहसन कहा है। साहित्य दर्पणानुसार प्रहसन एक अंक वाला, मुख तथा निर्वहण संधियों वाला एवं दस लास्यांगों वाला होता है। दस लास्यांगों वाला होना इसके गीत-संगीत पक्ष की महत्ता को दर्शाता है। भारतेन्दु ने दृश्य के संबंध में बेशक प्राचीन नियम तोड़ा है किंतु गीत-संगीत पक्ष में कोई परहेज नहीं किया। शास्त्रीय शब्दावली में कहा जा सकता है कि भारतेन्दु ने ‘अंधेर नगरी’ में आंगिक और वाचिक अभिनय के साथ संगीत पर भी बल दिया है। उन्होंने संगीत को पूरे नाटक में इस तरह पिरो दिया कि नाटक का व्यंग्य भी लयात्मक व्यंग्य है। समूचा नाटक, एक-एक पात्र का संवाद, विशेष लय में बंधा हुआ है जो कदाचित लोक नाट्य से प्रभावित है। संभवतः इसीलिये गिरीस रस्तोगी इसके लिए खुले मंच को ही तरजीह देते हैं –

‘‘अंधेर नगरी खुले सादे मंच का नाटक है यद्यपि इसमें इतनी संभावनाएं भी हैं कि वह प्रोसीनियम मंच पर, बंद प्रेक्षागृह की चहारदीवारी में भी अपना प्रभाव डाल सकता है, लेकिन उसकी मूल प्रवृत्ति और उसका समग्र प्रभाव खुले मंच पर ही है।’’

बी वी कारंत जैसे संगीत की व्यावहारिक समझ रखने वाले निर्देशक की प्रस्तुति भी इसे इसी रूप में प्रस्तुत, कर सार्थकता पाती है। जयदेव तनेजा के शब्दों में संगीतमय प्रस्तुति की झलक देखें –

“नाट्यारम्भ की सूचना के उपरान्त प्रेक्षागृह में अंधेरा और उसके साथ ही पीछे की गैलेरी के दूसरे छोर पर अनेक दीपकों का सम्मिलित प्रकाश, धूप-धूम और ढोलक-मंजीरों के कीर्तन ध्वनि के साथ-साथ उभरते स्त्री-पुरुष कंठों के मंगल स्वर। गैलरी के प्रत्येक खम्भे पर दीप धर कर नाचते-गाते हुए बसंती और गेरुआ वस्त्र (चादर) पहने पैंतीस-छत्तीस पात्रों का प्रवेश। संगीत मण्डली सामने की मंचपट्टी पर बैठ जाती है। भजनों और नारों की मिली-जुली लय से नृत्य-गान करते हुए ये पात्र किसी भ्रष्ट, मूल्य-ध्वस्त एवं अन्धन्यायुक्त नगरी को प्रतिष्ठित करके मंच के गोलाकार किनारे पर बैठ जाते हैं। प्रमुख पात्र अपनी चादरें उतार कर विशिष्ट चरित्रें के रूप में मंच के बीचों-बीच आकर एक ऐसा ‘रंगस्थ खेल’ आरम्भ करते हैं, जो सचमुच दर्शकों का मन मोह लेता है।“

जयदेव तनेजा के अनुसार अनुष्ठानात्मक वातावरण, नृत्य-गीत-संगीत, लोक रंगरुढियों का खुला इस्तेमाल, राजा के अभिनय में यक्षगान की विशिष्ट गतियाँ – मुद्राएँ, परम्परागत गरफ़ए और बसंती रंगों का प्रयोग – नाटक, भाषा, शिल्प प्रस्तुति और प्रभाव सभी दृष्टियों से यह प्रदर्शन भारतीय रंग-दृष्टि की कलात्मक सृष्टि प्रतीत हुआ।

गीत-संगीत की यह भव्यता केवल ऊपरी रंग रौगन नहीं अपितु उस व्यंजना को व्यक्त करने में केन्द्रीय भूमिका का भी निर्वाह करती है जो कारंत जी को अभिप्रेत था। यानी – ‘अन्धव्यवस्था से मुक्ति दिलाने वाले मसीहा महन्त का स्वयं ‘चौपट राजा’ बनकर पुनः उसी अन्ध-न्याय-व्यवस्था की निरन्तरता का संकेत देना।

लेकिन इसपर कोई आपत्ति नहीं उठाई जानी चाहिए कि अतिरिक्त भव्यता – लोक नाट्य को लोकनाट्य न रहने देकर उसे प्रयोगात्मक रूप दे देता है – फिर चाहे दावा वो ‘लोकनाटक’ होने का ही करें। ऐसा ही एक अनुभव मुझे हुआ जब मैंने साहित्य कला परिषद, दिल्ली एवम् उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद के सौजन्य से प्रस्तुत नाटक ‘अंधेर नगरी’ (नौटंकी शैली में) को देखा जिसमें नाट्य व्यंजना पर नाट्यभव्यता हावी रही। स्वयं निर्देशक अतुल यदुवंशी के अनुसार इसे उन्हाकारों 96 कलाकारों के साथ तैयार किया है – यानी मंच पर अराजकता की सर्वाधिक संभावना। महिला-पात्रों द्वारा बीच में ‘आइटम सौंग’ की शक्ल में नृत्य करवाने को लोकप्रियता का दबाव कहा जा सकता है । लेकिन सूफी ‘उत्तम रॉय’ एवं सूत्रधार ‘धर्मशंकर दीक्षित’ की आवाज का जादू नाटक में सरचढ़कर बोला। इनके द्वारा गाये गए अधिकतम गीत नाटक से बाहर के थे।

नाटक के गीतों की संगीतबद्धता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और ‘साउंड सिस्टम’ की अनुपस्थिति कहें या पात्रों की गायन क्षमता की सीमा अधिकतर पात्रों की आवाज (गीत) सुनाई ही नहीं पड़ती थी। कमी-बेसी का मूल्यांकन करने को छोड़कर संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि तमाम निर्देशकीय कमियों के बावजूद वह गीत-संगीत पक्ष ही था जिसने नाटक को किसी हद तक सफल बनाया।

इस प्रकार ‘अंधेर नगरी’अपने दमदार कथ्य के साथ उचित गीत-संगीत संयोजन के चलते भी असीम संभावनाओं से पूर्ण है।

Leave a Comment